〈物語〉と〈言説〉といっただけでは判らない、その違い。実はこれ、僕の専門分野です(笑) *「平中悠一のニュースレター」で配信されたテクストを元にしています。

via https://cdn.dandinews.com/news/photo/201507/626_1091_5149.JPG

via https://cdn.dandinews.com/news/photo/201507/626_1091_5149.JPG第1次トランプ政権からアメリカのニュースで「ナラティヴ」ということばをやたら耳にするようになりました。

同時に用いられた「フェイク・ニュース」や「オルタナティヴ・ファクト」などと並んで、もはや「時事英語」、「実用英語」の語彙として、この単語「ナラティヴ」の意味が判らなければ、ニュース記事が読めない、というようなことにもなっているでしょう(笑)

日本では、この「ナラティヴ」を「物語」程度に考えて済ませている人が多い、と思います。なぜかというと、この「ナラティヴ」という英語を日本に紹介している人たちが、ジャーナリスト、英語やアメリカ学、政治経済の専門家で、これまでこの「ナラティヴ」ということば、概念について、深く考えてきていないし、専門外で、先行研究を知らないからです(笑)

もちろん単純には、この「ナラティヴ」を「物語」と考えてもある程度まではいいわけです。

例えば、

「移民の大群が押し寄せてアメリカ人を貧困化させている」とか、

「第一次トランプ政権の経済は歴史上最高の経済であった」とか、まぁ、何でもいいですが、

これをひとつの「物語」、「お話」として提示する。

実用英語、AI翻訳のレヴェルでは、これで十分なのでしょう。しかし少し考えはじめたら、日本語の「物語」と英語の“narrative”は同じものなのか? 英語の中でも“narrative”と“story”は同義語と考えていいのか??など、いろいろモヤモヤしてきます。

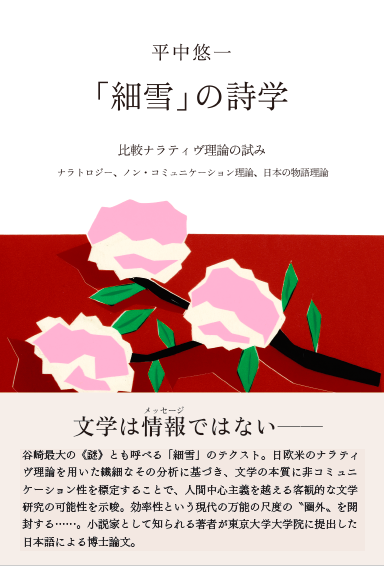

実はここは僕の専門分野で(笑)博士論文『「細雪」の詩学』第2部では「ターミノロジーをめぐって」という1節を設け、そのあたりの用語の整理を行っています。が、あくまでもその読者対象は専門の研究者で、その内容もこの論文との関連に限った整理になっています。

そこで、このあたりをもう少し専門家以外にも興味が持ちやすいようにまとめてみたいと思います。

なお、「専門家」とは何の専門家か、というと、そのものずばり「ナラティヴ理論」の専門家。つまり僕の専門は、ナラティヴ理論だったわけです(笑)

また、80年代を知る世代には、当時大流行した「ディスクール=言説」ということばも記憶に残っているでしょう。使われ方も、今の「ナラティヴ」とどこか似ていたのではないでしょうか。

あの「ディスクール」と最近の「ナラティヴ」とはどう違うのか。

もしそこに実は大きな違いがないとしたら、新しい流行ことばによる単なるいい換えに過ぎません。

しかしもしこの両者になにか本質的な違いがあるとすれば、それは80年代と現代の違いを捉えるひとつの手がかりにもなるでしょう。

* * * *

さて、〈ナラティヴ〉とは何か、ということを理解するための補助線として、まず、80年代に一世を風靡した〈ディスクール〉という流行語を振り返ってみましょう。日本では〈言説〉と訳されて、当時は猫も杓子も(というような言い回しは学術論文では使用できませんが・笑)このディスクールということばを使っていました。

しかし、「言説」っていわれても、それって何だよ?というのがむしろ正常な感覚でしょう。つまり、「言説」ということばは、フランス語の「ディスクール」の翻訳、というか、置き換えとしてもっぱら使われていて、「言説」って何かといわれると「ディスクール」としか説明ができないからです。それでは単なるトートロジー、同語反復で、意味の理解ができるはずはありません(笑)

フランス語の「ディスクール」discoursということばには、もともと「スピーチ」(演説)、話法(英語ではこれもスピーチ)などという意味があります。

…日本語話者が一点気をつけておいたほうがいいかな、と思うのは、日本語ではスピーチとコメントを正式な演説と非公式の談話、というふうに分けて理解する、と思いますが、この日本語でいう談話やコメントも、フランス語ではディスクールに入る、と考えておいたほうがいいように思います。つまり、フランス語の「ディスクール」は「演説」という意味もありますが、それだけではない、ということです;)

80年代に一世を風靡した「ディスクール」は、しかし、このもともとの意味、演説や談話、あるいは文法の話法、という意味の「ディスクール」ではなく、ミシェル・フーコーの〈ディスクール理論〉に端を発したものだろう、と思います。

フーコーのディスクール理論とはなんぞや??というところは、詳しくはフーコーを読んで下さいね、というのが一番安全ですが(笑)冒頭の、「ナラティヴ」をとりあえず「物語」と理解してもいいでしょう、というレヴェルでいうなら、さまざまな言表(誰かの発話)が集まって、特定の発話主体を持たない大きな〈言説〉が生まれる。つまり、一人ひとりが述べた〈メッセージ〉や〈コメント〉が集まって、ひとつの大きな〈声〉が形成される。それが〈ディスクール〉だ、ととりあえず考えてもいいでしょう。

こう簡単に説明されても、まだじゃあ80年代に流行った「ディスクール」と現代の時事英語の「ナラティヴ」がどう違うのか、というところはもうひとつクリアにはならないでしょう。

たぶん哲学を主に勉強している人にとってもそうだろうと思います。

で、ここでナラティヴ理論研究が出てくるわけです(笑)

フランス語の「ディスクール」には、実はさらに言語学的な意味や、ナラトロジー(も僕の立場ではナラティヴ理論の一流派ですが;)的な意味もあり、言語学ではバンヴェニスト、ナラトロジーではジュネットがその代表的な理論家になります。

完全にナラティヴ理論(日本では物語理論といったほうが通りがいいですが、日本の「物語」と「ナラティヴ」の関係を整理した上でないと、混乱をきたします。つまり両者を単純に同一視することはできない、ということです)の範疇ですが、ジュネットのナラトロジーを代表する著作が「物語のディスクール」として日本語では翻訳されています。

この書名は「ナラティヴのディスクール」と読み替えることもできますから(原題はDiscours du récitですが、フランス語の«récit»は«narrative»に問題なく含まれます;)タイトルからいっても、ナラティヴをディスクールに属することのできるもの、と捉えています(フランス語の«du»=«de+le»の«de»は、英語の“of”に近い、とここでは考えられるので。なお、ジュネットはデカルトも捩ってるんじゃないの?と哲学の人は思うでしょうね。当然捩ってるだろう、とは思います。はい・笑)。

しかしジュネットがロラン・バルト経由でこの〈ディスクール〉という用語を取り入れた元々のソースは、バンヴェニスト言語学にあり、バンヴェニストは〈ディスクール〉と〈イストワール(歴史=物語)〉を対等な関係として捉えています(つまり、バンヴェニストの定義は時制と人称によるので、サンタクシックには排他的になるのが基本です。三人称半過去など単独には指標を持たない部分もありますが;)。

ナラティヴ理論、欧米の物語理論では、〈ディスクール〉と〈ナラティヴ〉の関係を考える時に、その出発点、基礎となるのがこのバンヴェニスト理論、ということになります。

(僕の立場では、 英仏語の“narrative”とフランス語の«récit»に共通点を見出し、バンヴェニストの〈イストワール〉を«récit»の一部、と考えています。バンヴェニストの〈イストワール〉には出てこない、たとえば一人称や自由間接話法が含まれるのが«récit»、という考え方です。

簡単にまとめると、“narrative” ≧ «récit» >〈イストワール〉 という理解です。詳細は『「細雪」の詩学』第2部をご覧ください;)

では、バンヴェニスト言語学に依拠して〈ディスクール〉と〈ナラティヴ〉の違い、フランス語文法上の、ではなく、意味から考えた違いは何か、というと(文法上の違いは、文法の異なる日本語にはそもそも当てはまりませんから;)

〈ディスクール〉は語り手が聞き手に送るメッセージであり、コミュニケーション、つまり語り手が聞き手に何らかの影響を与えようとする発話であり;

〈ナラティヴ〉は語り手や聞き手には無関係なもの、ひとつの物語として、つまり物語的な「事実」として(あるいは物語上の「事実」として)存在するひとつの「お話」「テクスト」と考えられます。

(この後者、〈ナラティヴ〉の方のセマンティックな理解には、バンヴェニストの〈イストワール〉に、それ以降ノン・コミュニケーション派の理論家が積み重ねた定義がさらに加味されているので、こうなります)

こう見てくると、80年代の流行語「ディスクール=言説」と、現代の時事英語「ナラティヴ」の違いも少しずつ見えてきます。

共通点は、ともに発話の主体が特定できない、不在なことです。

ここは英語ができる人はちょっと引っかかってしまうところだろうと思います。日常会話の英語でnarrativeといった時、そこには発話者が想起されます。narrativeにはnarrateという動詞があり、語り手とも訳される名詞narratorもあります。

これがフランス語になると、récitにはréciterという動詞形がありますが、やや語り手の結びつきが切れてくる(ほかにnarrerやconter、名詞のditなどがあるとしても、です;)。逆に日本語だと、「物語」に「語り手」がいない、などということはもう、まったく考えられないと思いますが(笑)ここにはいわば字面に引きずられている面もあり、例えば(フランス文法で)「半過去」というんだから、半分過去なんだろう…などと考えてしまうために生まれる混乱に近い、といえば判りやすいかもしれません;)

この語り手の不在の可能性については『「細雪」の詩学』第2部で言語的なレヴェルから客観的に論証していますので、興味のある方はぜひそちらをご覧下さい。

話を時事英語の「ナラティヴ」に戻すと、例えば「トランプ・チームのナラティヴ」などと確かにいいますので、あたかも〈発話の主体〉が存在するかのようです。

しかしそれをあえて「ナラティヴ」というのは、誰がそういったから、とかいうことではない、ひとつの(物語としての)「事実」なんだ、というニュアンスがそこにあるからでしょう。誰かがそういってるとか、誰から見ればというような、そういう「主観」を越えて、つまり誰がどう見るかに関係なく、ひとつの「お話」として、「客観的」にただ存在している。「ナラティヴ」には、そういう性格がある。

語り手の不在性は、物語研究の専門家でも受け入れることができない人が多く、直感的にはなかなか理解できないかもしれません。実際に物語テクストを分析していけば、語り手不在の局面はふつうにあるのですが、そこに語り手を補って考える。あるいは語り手の不在を例外と考える。これは、本来、物語テクストを読むときの基本的な読者の姿勢ですから、語り手不在を理解するにはそういう慣習化した思い込み、思いなしをまず客観的に認識し、相対化する必要がある。これは多くの文学研究者にも、現状なかなか困難なことでしょう。…いってみれば、そこには「天動説」と「地動説」くらいの違いがあるからです(笑)

つまるところ、これは〈日常の言語〉と〈物語の言語〉の本質的な違いを問うたケーテ・ハンブルガーにまで遡る、物語論、ナラティヴ理論のそもそもの問題意識、根源的な問いに関わる議論になってしまいます。

そこで、もう少しハードルを下げて、コミュニケーションの問題として考えてみましょう。

語り手の不在性は「ナラティヴ」とフーコー的な「ディスクール」の共通点、といえます。

一方バンヴェニストの「ディスクール」は語り手常在ですから、ここはフーコーの「ディスクール」との不一致点になります。しかし〈ノン・コミュニケーション理論〉を確立したアン・バンフィールドによれば、コミュニケーションであるかないかは、語り手の存在ではなく聞き手の存在によって決定される、ということになります。

この立場に立てば、聞き手が前提的に存在する(含意される)という意味で、フーコーの〈ディスクール〉は〈コミュニケーション的〉ということになります。

ここでいう〈コミュニケーション的〉とは、だから、「言説」が聞き手に影響を与えようとする力を持っている、ということです。

(先ほどフーコー的な〈ディスクール〉を簡単に説明しようとした際に、あえて〈メッセージ〉とか〈コメント〉、〈声〉ということばを選択したのは、このためです・笑)

一方「ナラティヴ」は、〈発話主体〉と同時に聞き手とも関係なしに存在します。

つまり、誰が聞いていようと聞いていまいと、あなたが信じようと信じまいと、さらには、私がいおうがいうまいが、そんなこととは一切関わりなく、これはひとつの「事実」なんだ、ある種の「事実」として存在しているのだ、という提示の仕方。これが「ナラティヴ」の特徴で、このスタイルが現代の時流、風潮にマッチしているのだと思います。

基本的には、皆さんよくご存知の、おとぎ話を考えてもらうといいと思います。それは、誰がいった話でもなく、現実的に検証する必要もなく、おとぎ話の語り手(たとえば親)とも、聞き手(たとえば子ども)ともいわば無関係な次元に、ぽっかりとひとつの事実、つまり、現実(たとえば親子の日々の生活)には左右されない、ひとつ〈お話〉として存在している。これが〈ナラティヴ〉の第一の特徴、といっていいでしょう。

第二に、この〈ナラティヴ〉の特徴は、文法的(サンタクシック)に示される場合も(言語によっては)あるが、そもそも「態度」の問題であり、現実の状況の中で語り手や聞き手が存在するかどうかではなく、その現実の〈語りの場〉には関係なく存在するという体(てい)、スタイルで語られる、この「態度」の問題なのだ、という点を常に念頭に置いておくこと。これが理解の鍵になります。

さらに噛み砕いていってしまえば、

〈ディスクール=言説〉はコミュニケーションとして、聞き手・読み手に影響を与えようとするものです。

一方〈ナラティヴ〉は聞き手・読み手とは無関係に存在しているものです。

もちろんその〈ナラティヴ〉を送り出す、たとえばトランプ・チームは、当然聞き手・読み手に影響を与えようとしています。

しかし、そのようなコミュニケーション性、聞き手・読み手に影響を与えようとする言語的なマークが消し去られている、最小限まで切り詰められている。それが〈ナラティヴ〉だ、と考えていいと思います。

そしてこのスタイル、つまり「文体」、語り方が、今日俄に有効化している、様々な分野で注目されるようになっている、というわけです。

* * * *

最初はもうちょっと簡単に書けるかな、と思って書き出しましたが、やっぱりこれは1度で簡単に説明し切れることではないですね。。

詳しくは『「細雪」の詩学』を読んで下さい(笑)

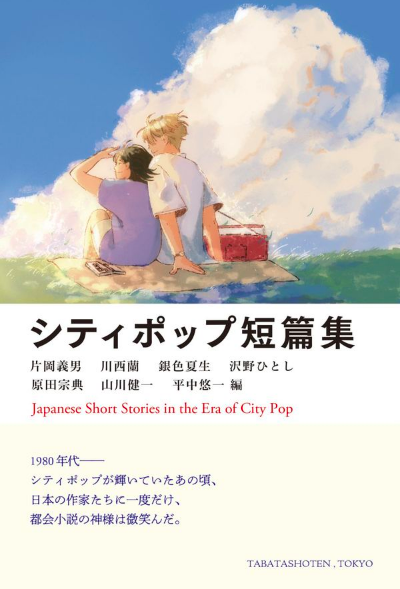

…なお、トップの画像は、ふと思い出して検索してみた、昔僕がパリで1度だけお目にかかったことがある、画家のおばあさんの作品です。

でも、もし生きていても、僕のことは覚えていなかっただろうなぁ、と思います。

別れ際に「今日は本当に楽しかったわ、でも明日になったら、もうみんな忘れちゃうのよ」と笑っていっていましたから;)

* このテクストは「平中悠一のニュースレター」での配信を元にしています。