![]() 新しい小論文を『言語態』19号に発表しました。東大リポジトリより誰でも無料でダウンロードできます!

新しい小論文を『言語態』19号に発表しました。東大リポジトリより誰でも無料でダウンロードできます!

「川へはいつちやいけない」のは誰か? 物語内ナレーターの機能と効果 : 「ポスト・ナラトロジー」で読むウルフ、谷崎、賢治

「川へはいつちやいけない」のは誰か? 物語内ナレーターの機能と効果 : 「ポスト・ナラトロジー」で読むウルフ、谷崎、賢治

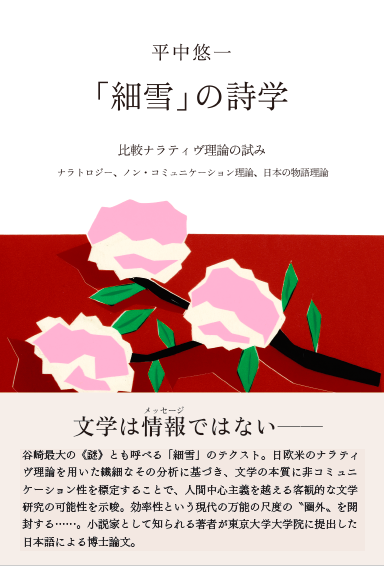

今回は、博士論文『「細雪」の詩学』で展開した比較ナラティヴ理論のアプローチで、より多くの人に簡単に読んでもらえる、

より一般的に興味を持ってもらえる論文を目指しました。

前半には、やはり理論的な整理や論点の話があって、そこは興味を持てない人もいるかもしれませんが、まぁ、ここがないとその後に論じることの目的や意義も判らなくなってしまうので(笑)一応読んでみてください。

後半は、ノン・コミュニケーション理論では頻繁に論じられるヴァージニア・ウルフの作品から、翻訳も二通り出ている『波』をまず踏まえて、

次に博士論文でも検討した谷崎潤一郎『卍』、

最後に国語教科書で読んだという人も多いのでは…と思われる、宮沢賢治「オツベルと象」を、

それぞれノン・コミュニケーション理論とナラトロジー(コミュニケーション理論)の〝あわせ技〟で分析しています;)

基本的には『「細雪」の詩学』と同じく、日本文学と海外文学が、ともに同じ文学として、一見それぞれまったく違うようでありながら、実は本質的に通じ合うところがある、という、

つまり、あらすじとか、人物とか、設定とか、舞台とか、それぞれの作家(著者)の人生や、「いいたかったこと」etc., etc. といった人の目をひく、表面的な見かけの底にある、大きくいえば〈詩学〉を求める、という論文なのですが、

今回はより短く、具体的に、また特に、国語教科書、国語教材にもなる賢治を例にして、さらに親しみやすい内容になっています。

小説や文学が好きな方はもちろん、これから小説を書こうとしている若い方にもヒントになると思いますし、

また、高校の国語科の先生方にも、今回はぜひ読んでいただきたいと思っております。 続きを読む

via

via  via

via