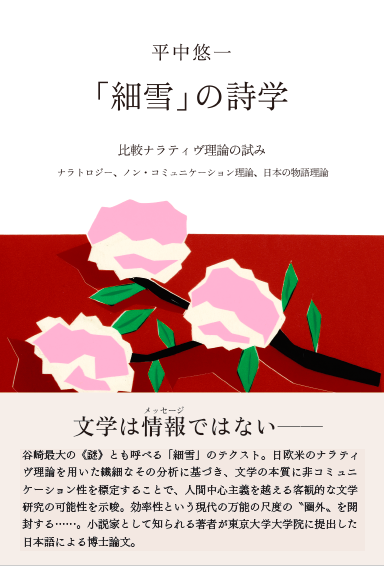

各ソーシャル・メディア、facebook, thread, Medium, instagram, twitterではお伝えしてきましたように、4・10発売の新刊『「細雪」の詩学』、予約が開始されています!

紙の書籍としては、翻訳から約10年、単著としては約20年ぶりになりますが、東大の大学院に提出した博士論文。タイトルは変えましたが、本文をそのままのかたちでお届けします。

内容からいえば、当然、文学、日本文学研究、谷崎研究の専門家の方、

また物語理論、ナラティヴ理論、比較文学の方にも面白く読んでいただけると思いますが、同時に今回は、高校の国語科で、

さて、文学をどう教えよう…と真面目に取り組んでおられる先生方にもぜひ読んでいただきたい、と思っております。

谷崎『細雪』をテクストにした理論分析ですが、いま現在、小説を書いている、そしてこれから書こうとしている小説家、作家の皆さんにも、ヒントになることがたくさんある本ではないか、と思います。そもそも僕の関心が、“小説を書く人”の関心ですから。。

もちろんこれまで僕の本を読んできて下さった方、

特に最近、紙の本が出ていないから、紙の本が出たら買うんだけど、というようにいって下さっていた皆さんには、大変お待たせいたしました(笑)

今回は人文書、研究書ということで、

そういう理論的な本は面白くなさそうだ、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、

上手く読めば、ちゃんと読めるようになっていますので(笑)

また実際に本が出てきましたら、こういうふうに読むと上手く読める、というような読み方のガイドも行うつもりです。

どうぞご心配なく、予約しておいて下さい;) 続きを読む

必要があって、日本語で小論文を書き、2編査読つきで公刊しました。

必要があって、日本語で小論文を書き、2編査読つきで公刊しました。